Darf man noch Fleisch, Flug, Feuer?

zweivonzwölf | Mittwoch, der 2. August 2023

Das Vorgeplänkel wird der Running Gag dieses Newsletters. Aber eine Hausmitteilung ist wohl angebracht.

Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass ich an dieser Stelle geschrieben habe. Nach drei Texten war das Experiment, das ich mit der Aufzählung "Ein Christopher, ein Jahr, ein Newsletter" ankündigte, ganz offenbar schon gescheitert. Was mich vom Weitermachen abhielt ist schnell erzählt: Zuerst meine zweite Coronaerkrankung, dann die einsetzenden und bis heute nicht abgeklungenen Langzeitfolgen daraus. Erschöpfung, Muskelschwäche, Konzentrationsprobleme. Der Newsletter – ein kleines Hobbyprojekt – stand deshalb ziemlich weit hinten an. Was mich aber auch geärgert hat. Hier also der Versuch, weiterzumachen.

Der monatliche Turnus war sowieso von Anfang an etwas lax gehandhabt; und ich werde nicht versuchen, die restlichen neun Texte in fünf Monate zu quetschen. Das ist jetzt ein jahresübergreifendes Projekt.

Was bisher geschah

Zum Wiedereinsteig eine kurze Erinnerung.

In der ersten Ausgabe habe ich diesen Strang aufgenommen und unter anderem über die Erlebnisse nachgedacht, die sich in und über die Form der Besetzung bildet.

Dass die Protestformen, wie sie in Lützerath und in vielen Wäldern und Industriestätten praktiziert werden, eine andere Form des (Zusammen-)Lebens einüben und einfordern, wie ich beschrieben habe, mag stimmen. Doch es steht sowohl einem Unverständnis als auch einem eher geringem Interesse einer großen Mehrheit gegenüber, die sich aufgrund eines solchen Protestes wohl kaum mit der "Art und Weise, wie sie der Natur gegenübertritt" befassen dürfte. Gestreift werden vielleicht der Ressourcenverbrauch, der Verlust eines Dorfes und vielleicht auch die Absurdität eines Ressourcenabbaus, der später mit grausamer Umweltbilanz in Energie umgewandelt werden soll. Kaum aber die Frage des Eingriffes selbst, der Haltung, mit der wir uns kollektiv unhinterfragt einig sind, weiter und weiter aus der Natur zu entnehmen, sie für uns zu formen.

Der empowernde Faktor wiederum, der für Teilnehmende in einem solchen Gruppenereignis ermöglicht wird, ist im Kontext der notwendigen Veränderungen ziemlich klein.

Und die unmittelbaren Konsequenzen, die in solchen Protestformen eingefordert werden – der Verzicht auf weiteren Kohleabbau im Rheinischen Braunkohlerevier, der Erhalt von Gebäuden, Wäldern oder anderen Orten, sowas – sind wiederum nur selten erfolgreich. Sie stehen in völliger Abhängigkeit von der jeweiligen politischen Einschätzung; und die lautet in den allermeisten Fällen: Ist nicht.

Der dadurch bedingten gewaltsame, polizeilichen Räumung ist wenig entgegenzusetzen. Das heißt: Weiter so. Woher dann aber Veränderung?

Nur noch kurz die Welt retten

Die aktuellste aller Antworten darauf lautet: Durch uns. Das Verhalten jeder einzelnen Person könne einen Akzent setzen, den Weg zur klimaneutralen Welt, zu einem anderen Standpunkt zur Natur beitragen. Wir alle kennen Formen davon: Wie leicht es doch sei, umweltfreundlicher zu konsumieren, Kritiken von Flug- oder Schiffsreisen, Plastik- oder Fleischreduktion, achtsamer Konsum, Bahn-Positivismus, E-Autos, etc.

Dieser verbreiteten Denkweise kann – und muss – entgegengehalten werden, was ich neulich in einem Gespräch (Grüße!) ad hoc ablehnte: Die Aussage, dass Konsumkritik die falsche Form von Kritik sei. Der Kern hiervon lässt sich in zwei Richtungen auffächern: Zum einen in das empirische, messbare Verantwortung: den Effekt, den ein:e Einzelne:r mit bestimmten Handlungen überhaupt erreichen kann. Und zum anderen in den fordernden, verzichtfokussierten Ton, mit denen dabei Leuten angetragen wird, was sie dürfen, sollten und müssen.

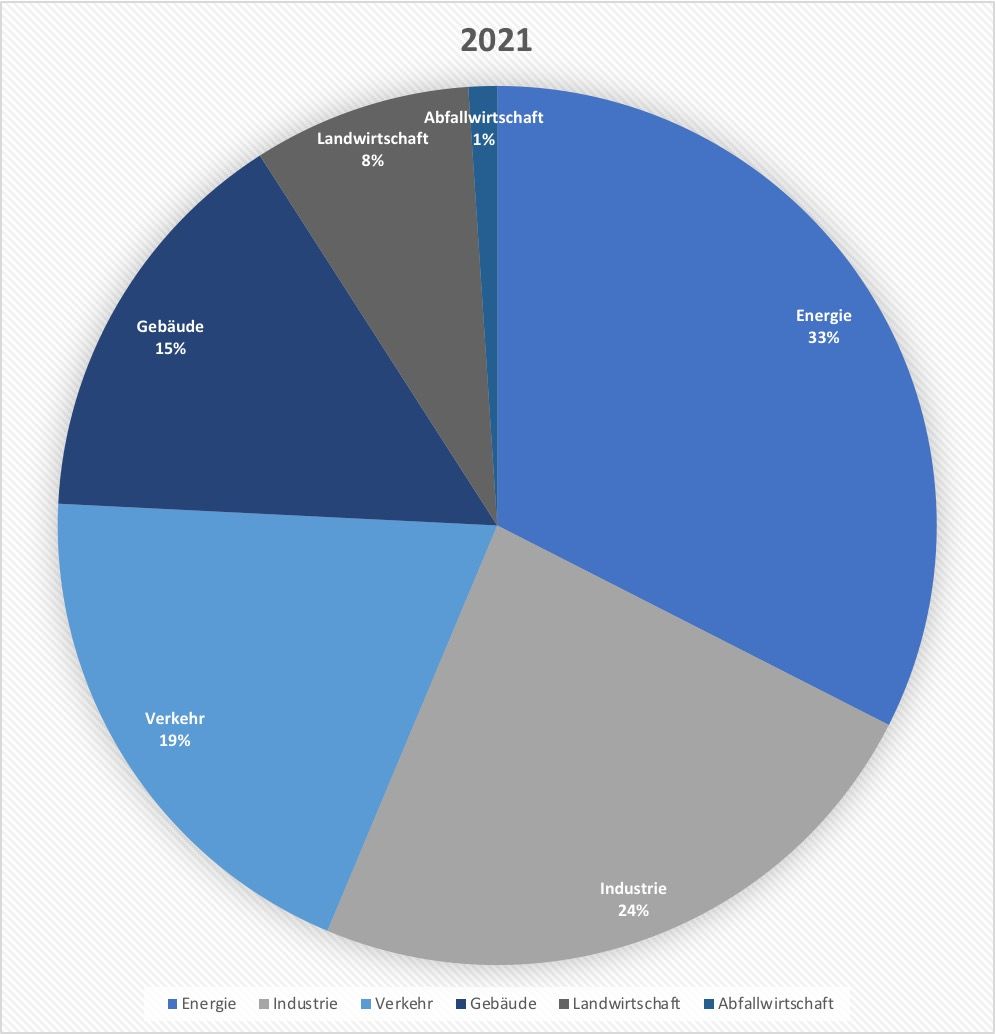

Beginnen wir mit den möglichen Veränderungen, die eine einzelne Person erreichen kann. Die sind tatsächlich vergleichsweise gering. Und das nicht, weil man als Einzelne:r in einem Kontext von Millionen bzw. Milliarden, je nach Bezugspunkt, schlicht untergeht. Der Punkt individueller Verantwortung geht ja darüber hinaus und betrifft die Kombination gemeinsamen Handelns. Doch auch hier. Nehmen wir die deutschen CO2- Emissionen in der groben Aufteilung nach Sektoren:

Die mit Abstand größten Emissionen liegen bei Energie und Industrie. Sicher, dann kommen Verkehr und Gebäude, doch diese stehen ja keineswegs in alleiniger Verantwortung der Einzelnen. Beim Verkehr entfallen an die 30% auf LKW, ebenfalls knapp 30% sind beim Gebäudeteil Nicht-Wohngebäude (Nutzung, nicht Bau). Das ist holzschnittartig, denn so einfach lassen sich solche "Sektoren" gar nicht voneinander abgrenzen. Man kann sich dem Punkt, den ich mache, auch anders annähern, zum Beispiel kombiniert auf emittierende Akteur:innen und landet dann bei Zahlen wie der, dass es 30 Unternehmen sind, die ganz allein 36% der Treibhausgasemissionen Deutschlands produzieren.

Oder man betrachtet vergangene Entwicklungen, zum Beispiel:

In den ... Jahren 1995 bis 2015 ... sanken die konsumbedingten CO2-Emissionen EU-weit um rund zwölf Prozent. Die ärmste Hälfte der Haushalte reduzierte ihren CO2-Ausstoß dabei um fast ein Viertel (24 Prozent), diejenigen mit mittlerem Einkommen um 13 Prozent. Im Gegensatz dazu legten die reichsten zehn Prozent der Europäer:innen um drei Prozent zu, das reichste Prozent sogar um fünf Prozent.

Die Größenordnung wird klar, denke ich. Individuelle Verhaltensveränderungen haben einen nachgeordneten Stellenwert bei der Reduktion von CO2-Ausstößen. Und wie das Zitat oben zeigt, geht mit Einschränkungs- und Verzichtsaufrufen an "verantwortungsvolle Konsument:innen" auch ein soziales Ungleichgewicht einher. Anders: Gerade "Oma Erna" hat schon einiges unternommen, es kann doch jetzt nicht darum gehen, weiter bei ihr anzusetzen – bei ihrer Heizung, ihrem Urlaubsflug oder ihrer Salami. Was dann auch Punkt zwei klarmacht: Das Falsche am fordernden, verzichtfokussierten Charakter des individuellen Klimafokus'.

Der grassierende Fokus auf die individuellen, alltäglichen Entscheidungen, Reisen und Käufe, legt den Fokus somit klar auf die falsche Ebene. Die Rettung der Erde ist keine persönliche Aufgabe. Konsumkritik ist die falsche Kritik.

Das Gegengewicht

Nun ist jedoch die Größe der uns bevorstehenden Veränderungen schwer zu überschätzen. Was war die Ausgangsfrage? Wie kommen wir denn jetzt in Veränderung? Es sieht nicht danach aus, als wäre die großspurige, politische, fast revolutionäre Veränderung das, was kommt und uns in die Spur bringt, auf der wir anders mit diesem Planeten umgehen.

Kurz rumgespinnen: Wenn jetzt, spontan radikalisiert, eine Regierung beginnt, auf die Tube zu drücken: autofreie Wochentage, Abriss und Neubau nur noch auf Begründungsbasis, Industrieverpflichtung Klimaneutral 2030, Moor-Wiedervernässung, Verbot kurzer Flüge, Fleischrationierung, Vermögensbesteuerung, ach, was weiß denn ich. Die Frage ist jedenfalls: Wie soll das aussehen? Der ziemlich umfassende backlash auf so viele der gegenwärtigen Maßnahmen – gegen Windräder, Wärmepumpen, ÖPNV-Fokus, Industrievorschriften –, die Rede von einer Deindustrialisierung; all das zeigt sehr deutlich auf, dass es ohne eine Basis an Rückhalt und Unterstützung, einen Denkrahmen, in dem sowohl die Anpassungsnotwendigkeit als auch die Nicht-Nachhaltigkeit des aktuellen Konsumierens, eine Rolle spielt. Auch die systembezogenen Entscheidungen treffen, oft sehr direkt, das alltägliche Konsum- und Lebensverhalten von uns allen.

Anders: Veränderung braucht die Verankerung in der Alltagswelt und im alltäglichen Denken der Menschen. Und da setzt eben auch die individuelle Ebene an.

Dabei geht es weniger darum, die Effekte zu betrachten, die im Wirtschaftsmodell dabei so oft fokussiert werden: Dass es uns über die Nachfrage möglich ist, das Angebot fundamental zu verändern. Denn dieser Effekt ist begrenzter. Sicher: Der Wunsch nach und Kauf von Fleischersatzprodukten bzw. Produkten mit deutlich stärkerem Fokus auf menschenwürdige Produktionsbedingungen hat eine immens wachsende Aufmerksamkeit bei Herstellern geweckt hat. Rügenwalder verkauft seit letztem Jahr mehr vegetarische Produkte als Fleisch. Doch das bedeutet nicht, dass der Konsum deutlich verändert ist. Eher ist er erweitert und vergrößert. Vegetarische Produktion ersetzt keine Fleischproduktion, für den Konzern handelt es sich nicht um ein Nullsummenspiel. Er vergrößert seinen Umsatz deutlich, weil ein Angebot dazukam, nicht weil eines ersetzt wurde.

Aber diese Entwicklung hat einen Effekt in der Lebensrealität. Die Erfahrungen, bei Eltern oder Verwandten auf einmal, und oft ungefragt, mit einem Problembewusstsein konfrontiert zu sein – "So viel Fleisch essen wir gar nicht mehr" (ob es nun stimmt oder nicht: es ist Ausdruck einer Wahrnehmung) – ist in meiner Generation fast omnipräsent. Sie hat ihren Anfang in der impliziten wie expliziten Existenz von den Menschen, die auch die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten treibt. Über das Vorleben, Nachfragen, Kritisieren. Über die Präsenz.

Wir sollten ja wohl kaum anfangen, einem "so viel Fleisch esse ich nicht" entgegenzuhalten "ach, unwichtig, was du konsumierst". Die Themen müssen auf den Tisch. Ob es Einkaufsverhalten und Überschuss ein nice to haves ist, Essenswahl, Reiseverhalten oder Wohnraumnutzung. Das gehört dazu. Nicht, weil man alles zwingend lassen muss, aber weil es mindestens in einen anderen, weniger ausbeuterischen und überflussfokussierten Modus überführt werden muss.

Shame, shame, shame

Konsumempörung ist die falsche Form von Kritik. Aber die Dinge, die auf dem Weg in einen anderen Umgang mit der Welt verändert werden müssen, können wir nicht sein lassen, wie sie sind, weil es vor allem große, politische Maßnahmen braucht. Die immerwährende Konfrontation von Handlungen, Konsum- und Lebensentscheidungen und eingeübten Verhaltensweisen mit der Realität, in der wir leben, ist mehr als angebracht. Sie läuft dann fehl, wenn sie auf dieser Seite verhaftet bleibt. Wenn es – wie zuletzt häufiger in den deutschen Medien – nur noch heißt: "Darf man das noch" und "mach mal anders". Die Verbindung zur politischen und systembezogenen Ebene darf nicht aus dem Blick geraten, das ist klar. Aber ohne wird es nichts.

Auch die Wahlentscheidung ist eine individuelle Entscheidung. Und eine Welt, in der immer wieder die Frage des Klimas und der Natur im Raum steht, hat hierauf einen Einfluss. Vielleicht muss es häufiger heißen: "Und hast du beim Urlaubsplan über das Klima nachgedacht?" ohne damit gleich die Unterlassung einzufordern. Vielleicht muss es häufiger heißen: "Klar sollte man das. Aber man kann auch erstmal so wählen, dass andere mitmachen müssen."

Ich weiß nicht, wie das geht. Ob das geht. Aber so lange wir an einem demokratischen Zusammenleben orientiert bleiben, führt der Weg in ein anderes Verhältnis zur Natur eben auch über ein großes Stück Meinungsautobahn. Sowohl Politik als auch Unternehmen leben nicht im luftleeren Raum, abgeschieden von dem, was ihnen aus der öffentlichen Meinung, den gesellschaftlichen Vorstellungen entgegenschlägt; jedenfalls dann, wenn es präsent und manchmal laut genug ist. Wenn es im Alltag verankert ist. Veränderungen im Alltagsverhalten und im Denken verändern das Feld, in dem Entscheidungen getroffen werden, ob das Regierungen, Unternehmen oder sonstwas ist.

Das individuelle Entscheidungen keineswegs ausreichend sind, selbst wenn sie umfassend getroffen werden würden, heißt nämlich nicht, dass das Umgekehrte richtig ist.

Jeder Konsum hat soziale Bedeutung und Effekte. Er spielt sich ab in einem Umfeld von Menschen. Er beeinflusst diese Menschen. Viele dürften die Erfahrung gemacht haben, wie sich das eigene (Nach-)Denken verändert, wenn sich die Gruppen ändern, mit denen man Zeit verbringt. Konsum muss zum Objekt von Nachfrage, Kritik und Analyse gemacht werden. Nicht immer negativ. Nicht als reine Scham. Aber das hat Kritik auch nie bedeutet. Kritik ist prüfend, beurteilend, nicht per se abwatschend, tadelnd. Konsumempörung ist falsch. Kritik nicht.

Wir tun das sehr zurecht auch bei anderen Fragen. Bei Fragen von Rassismus und Sexismus setzen wir ebenfalls auch bei Individuen und ihren Verhaltensweisen an. Und üben Kritik daran. Nicht, weil die Welt von allen Unterdrückungen und Feindseligkeiten befreit wäre, wenn alle in ihrem individuellen Verhalten aufhören, rassistisch zu sein. Dazu sind die strukturellen Ausschließungen zu groß. Aber eben weil es einen Unterschied macht, wie sich Menschen verhalten. Im Alltag wie im Denken.

Es geht nicht nur darum, aber eben doch auch. Das gleiche gilt für Natur und Klima.

Frohe Sommertage

christopher